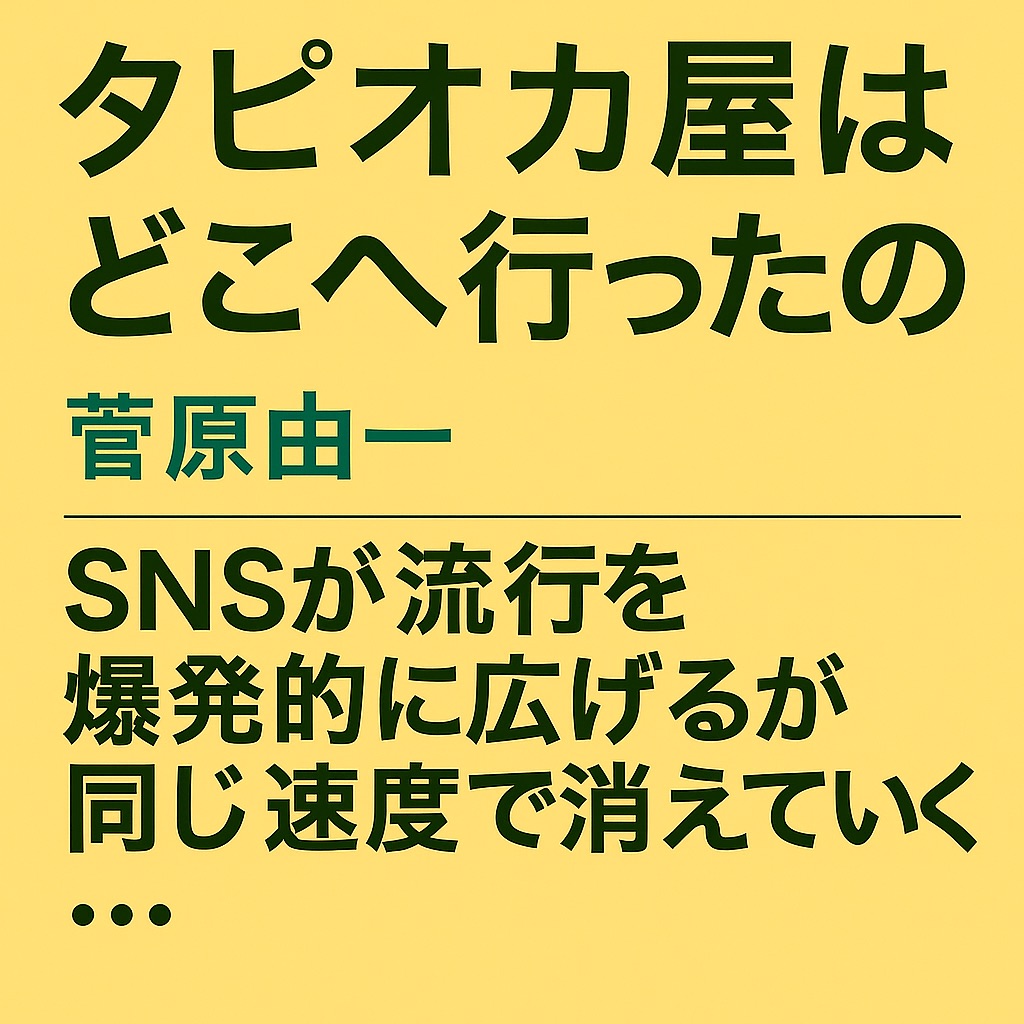

【書評・感想】『タピオカ屋はどこへ行ったのか?』菅原由一|SNS時代のブームの光と影を描く衝撃の一冊

はじめに:タピオカブーム、その裏側を知っていますか?

「タピる」「行列」「映え」——かつて日本中を席巻したタピオカブーム。

SNSで見ない日はなかったタピオカドリンクですが、今ではその姿をほとんど見かけなくなりました。

なぜ、あれほどの人気があったのに、消えてしまったのか?

その疑問に正面から切り込んだのが、菅原由一氏の著書『タピオカ屋はどこへ行ったのか?』です。

本書は、タピオカブームの誕生から終焉までを多角的に分析した一冊であり、SNSマーケティング、フランチャイズ展開、消費者心理、経済要因といった幅広い視点から、現代社会における“ブーム”の仕組みを暴き出しています。

単なるノスタルジーではなく、「流行はなぜ起こり、なぜ終わるのか?」を知りたい全ての人に読んでほしい一冊です。

書籍情報

- 書名:タピオカ屋はどこへ行ったのか?

- 著者:菅原由一

- 出版社:KADOKAWA

- ジャンル:ビジネス・社会・マーケティング

Kindleで読むのが便利!

📖 話題の一冊『タピオカ屋はどこへ行ったのか?』は、Amazon Kindleで今すぐ読めます!

「なぜブームは一瞬で終わるのか?」

その答えがこの1冊に凝縮。

✔ SNSマーケティングの実例

✔ ビジネスの盛衰のリアル

✔ トレンドの裏側を読み解く力が身につく!

📱スマホ・PCでもすぐに読める電子書籍版はこちら👇

👉 Amazon Kindleでチェックする

本書の概要:4つのフェーズで読み解くタピオカブーム

1. タピオカブームの起源

- 台湾発のタピオカミルクティーが、いかにして日本に上陸し、第一次・第二次ブームを巻き起こしたのか。

- 1990年代の「ナタデココ」に似た流行構造が、現代のSNSによってより強力になった背景も描かれます。

2. 急成長の原動力

- SNSとインフルエンサーの影響力

- 「映える」文化がいかに購買欲を刺激したのか

- フランチャイズビジネスの急拡大と、チェーン展開による地域浸透

3. ブームのピークとその陰影

- 過剰出店による供給過剰

- 品質のバラつきとブランド価値の低下

- 価格競争と原材料の高騰、特に輸入依存のリスク

4. ブームの終焉とその教訓

- 消費者の“飽き”という心理的変化

- コロナ禍による外出自粛とシェア文化の崩壊

- 店舗数の激減と、“ブーム後”を見据えたビジネスの重要性

🔗 関連書籍

① トレンド・ブームの仕組みを学ぶ本

- ✅ 『ものの見方検定』(ひすいこたろう)

→ 流行に振り回されず、視点を変える力を養う

👉 【書評】『ものの見方検定』感想はこちら - ✅ 『99%の日本人がわかっていない新・国債の真実』(高橋洋一)

→ 世間の常識に対して「なぜ?」と考える視点を養う

👉 【感想】『新・国債の真実』はこちら

感想①:「タピる」はなぜ社会現象になったのか?

本書の中でも特に印象的だったのが、「タピる」という行動が単なるドリンク購入ではなく、コミュニケーションの一環だったという点です。

たとえば、

- 「友達と一緒にタピオカを買いに行く」

- 「インスタにアップする」

- 「“どこの店が美味しいか”を語り合う」

といった行動は、「タピオカを飲むこと」が目的ではなく、「それを通してつながること」そのものが消費の価値になっていたのです。

これは、マーケティング的に言えば“体験型消費”であり、消費者心理に深く刺さるモデルだったと感じました。

感想②:急成長ビジネスのリスクをリアルに描く

本書の強みは、ブームの熱狂だけでなく、その裏側にあったビジネスの現実にも切り込んでいる点です。

フランチャイズ展開の功罪

- 「手軽に始められる」タピオカ屋は、参入障壁が低く、未経験者も多く開業

- 結果として品質がバラバラになり、消費者の信頼を失う

- 本部のブランド管理が追いつかず、「安かろう悪かろう」の印象が定着

原価高騰と価格競争のジレンマ

- 原材料(特にタピオカ)は輸入品で、為替や国際物流の影響を受けやすい

- 店舗間競争が激しくなり、価格を下げざるを得なくなった結果、利益を圧迫

こうした点は、「流行に乗るだけでは持続的なビジネスにはならない」という教訓そのものです。

感想③:ブームの終焉が教える「消費者心理」の本質

ブームの終焉を本書は次のように描いています。

1. 「飽き」は避けられない

- 人は新しさを求める生き物

- ナタデココやパンケーキなど、過去のブームも同様のサイクルをたどった

2. 「シェアできない商品」は魅力を失う

- コロナ禍で「みんなで並ぶ」「一緒に飲む」「SNSで共有する」体験が消えた

- 結果として、タピオカは「わざわざ買うほどの価値」がなくなった

このあたりの指摘は、「流行の終わりには、必ず人の気持ちの変化がある」というマーケティングの核心を突いています。

学びとまとめ:ブームに学ぶ、ビジネスと時代の本質

本書から得られた3つの大きな学び

- SNSが流行を爆発的に広げるが、同じスピードで冷める

- 急成長にはリスクがあり、ブームに乗るだけでは長期的に続かない

- 消費者心理の変化を先読みし、次の展開を用意することが重要

とくに、昨今の「○○ブーム」(チーズハットグ、マリトッツォ、ヤンニョムチキンなど)を見ても、タピオカの流れは“再現可能なテンプレート”のように感じます。

この構造を理解することは、マーケティングやビジネスを成功に導くヒントになるでしょう。

こんな人におすすめ!

- SNSマーケティングに関心がある方

- 飲食・小売ビジネスを始めたいと考えている方

- トレンドを読み解く力を身につけたい方

- 「次に何が流行るのか」を予測するセンスを磨きたい方

Kindleで読むのが便利!

📖 話題の一冊『タピオカ屋はどこへ行ったのか?』は、Amazon Kindleで今すぐ読めます!

「なぜブームは一瞬で終わるのか?」

その答えがこの1冊に凝縮。

✔ SNSマーケティングの実例

✔ ビジネスの盛衰のリアル

✔ トレンドの裏側を読み解く力が身につく!

📱スマホ・PCでもすぐに読める電子書籍版はこちら👇

👉 Amazon Kindleでチェックする

✅ 『お金持ちは合理的』(立川健悟)

→ ブームに踊らされない冷静な経営判断を学べる

👉 【書評】『お金持ちは合理的』はこちら

✅ 『となりの億万長者』(スタンリー&ダンコ)

→ 一発逆転でなく、持続可能なビジネスモデルの大切さ

👉 【感想】『となりの億万長者』はこちら